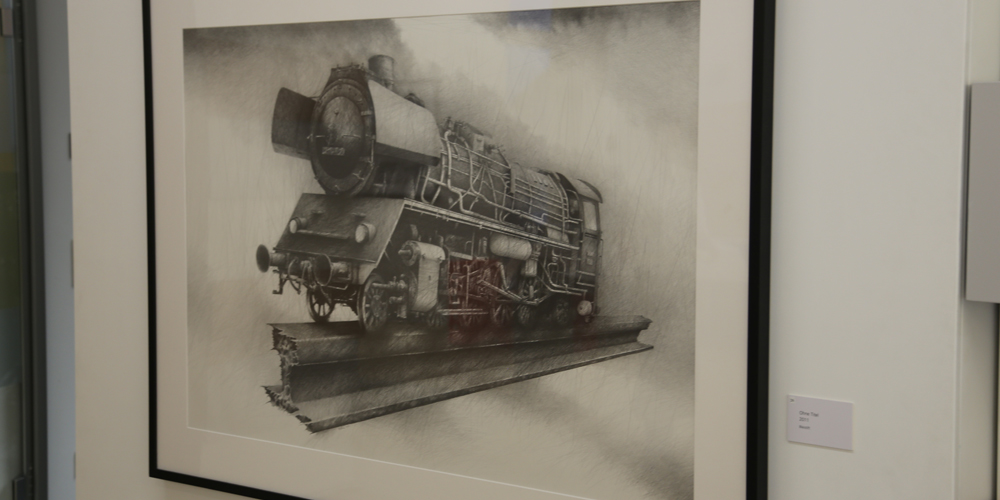

In seinen Arbeiten sind feine Linien, Kabel, Leitungen, Verbindungen unauffällig, aber doch so dicht und stark, dass sie ein Gefüge bilden. Netzwerke haben unsere moderne Gesellschaft geschaffen, aber je dichter sie sind, umso mehr engen sie uns auch ein und nehmen uns die Freiheit. Wir nutzen Netzwerke für unsere grenzenlosen Möglichkeiten und werden umgekehrt durch sie an ein bestimmtes System gebunden. Die Freiheit ist eine Illusion.

Heiko Klohn beschäftigt sich in seiner Kunst mit diesen beiden Gegensätzen. In vielen seiner Werke stellt er die Verletzbarkeit der Natur ihrer Kraft gegenüber. Er stellt den Zauber der Technik infrage, indem er ihre Grenzen aufzeigt. Schienen, Stromnetze und Leitungen bringen uns weiter. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, welchen Preis wir dafür zahlen.

In einigen seiner Arbeiten sind die beiden großen deutschen Denker Goethe und Schopenhauer die Paten für den Widerspruch von verehrungswürdiger, sinnlich erlebbarer Natur und dem Willen des Menschen, der meint alles bändigen zu müssen. Heiko Klohn führt uns diesen Aspekt in schlanken Birkenbildern vor Augen. Einmal sind die Bäume natürlich und unregelmäßig gewachsen und vergegenwärtigen damit den Naturgedanken im frühen 19. Jahrhundert: die Natur als Spiegel der menschlichen Seele. Im Gegensatz dazu wirft Klohn mit den strichcodemarkierten Birken einen Blick auf den heutigen Wirtschaftswald, eng stehende Stämme, undurchdringlich wie Gefängnisstäbe. Gleichzeitig verweist er auch auf die Entwicklung unserer Gesellschaft: Nur was nicht von der Norm abweicht, ist auch rentabel.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die große Wandinstallation „Das Floß der Medusa“, die Heiko Klohn seit 1994 immer wieder ergänzt und erweitert. Ausgehend von Theódore Géricaults Historiengemälde aus dem Jahr 1816 ist die mehr als 100-teilige Arbeit zu einer Metapher menschlichen Scheiterns geworden. Sie ist ein schonungsloser Kommentar zu Naturkatastrophen und humanitären Skandalen, wie beispielsweise dem Flüchtlingsdrama vor Lampedusa.

Heiko Klohn beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit sperrigen und existenziellen Themen. Er fasst seine Arbeiten in Zyklen zusammen. Sie kreisen um den Menschen in seiner Unvollkommenheit und Verletzbarkeit, aber auch in seiner Maßlosigkeit. Um das unablässige Streben nach den Superlativen und dem schier Unerreichbaren, um den unstillbaren Entdeckerdrang und die Ausbeutung der Ressourcen. Dadurch stößt der Mensch unweigerlich an die Grenzen seiner eigenen Fähigkeiten.